Por Sol Pozzi-Escot

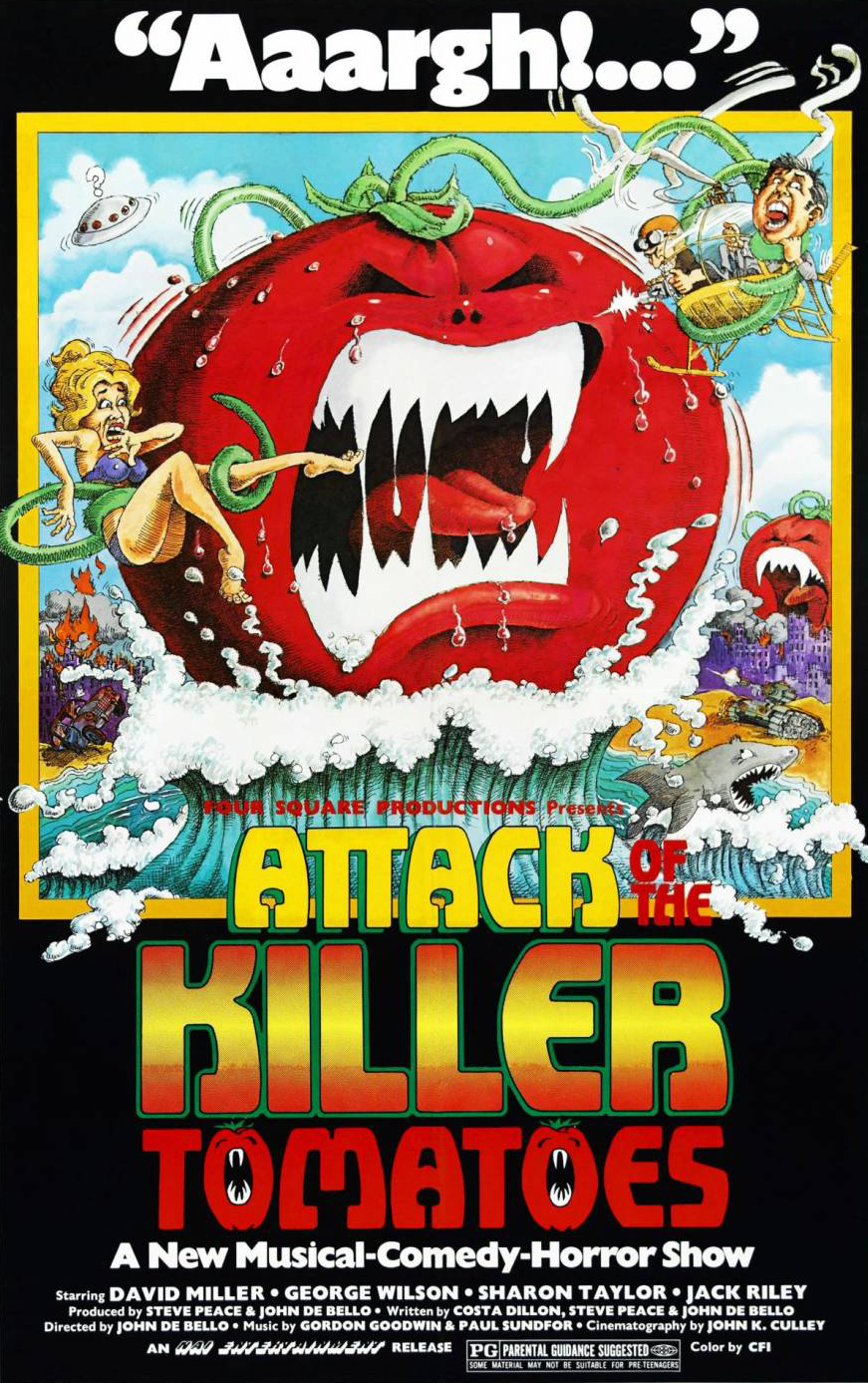

Toda amenaza real es, al inicio, risible. Nos pasó con el COVID-19: en el lejano mundo del Perú de febrero del 2020, reíamos ante la posibilidad de que un virus pandémico venga a diezmar a nuestra población y a encerrarnos en nuestras casas. Hoy, que la profecía se ha cumplido y la realidad se ha alzado en su más asesina careta, entendemos que toda posibilidad destructora, por más remota que sea, puede, en efecto, materializarse. Puede ser un virus, o puede ser cualquier cosa. The Attack of the Killer Tomatoes, película norteamericana de 1978 dirigida por John DeBello, lleva esta posibilidad hasta su más absurdo e hilarante extremo, creando un clásico de serie B en el que la humanidad se ve enfrentada a una horda de radioactivos tomates asesinos, que acaban con todo a su paso. Pero no es solamente una historia de furiosos vegetales, es la historia de la decadencia de una sociedad que ha terminado por volverse una caricatura de sí misma, auto-condenándose a la decadencia y una eventual desaparición. Como la nuestra. Qué casualidad.

The Attack of the Killer Tomatoes es una película que atrae por la manera en que sabe dialogar con el espectador. Abre con un texto que explica que cuando Hitchcock estrenó, en 1963, la película “The Birds”, mucha gente se rió ante una propuesta tan poco convencional. Pero cuando, en 1975, un grupo de pájaros atacó ferozmente una localidad de los Estados Unidos, nadie se estaba riendo. Es decir, incluso la posibilidad más remota y ridícula es factible. Y esto lo descubren los habitantes de un pequeño pueblo sin nombre en los Estados Unidos, cuando tomates- cada vez más grandes y violentos conforme avanza la película- emprenden la tarea de acabar con todos. La barbarie se torna tan preocupante, que el presidente arma un equipo de “expertos”, a quienes les encarga acabar con la amenaza, mientras intenta a como dé lugar calmar a la población a través de su secretario de prensa Jim Richardson. La comitiva seleccionada es conformada por el básicamente inútil Mason Dixon, junto con un experto en disfraces llamado Sam Smith (hombre afroamericano a quien vemos disfrazado de Abraham Lincoln y Adolph Hitler), una nadadora olímpica llamada Gretta Attenbaum y un soldado obsesionado con su paracaídas, llamado Wilbur Finletter. Estos se dirigen al pueblo atacado por los tomates, y empieza el desastre.

Si bien el resto de la trama resulta un tanto predecible, no es precisamente en los hechos que radica el valor de la película, sino en su tonalidad, y en todo lo que es capaz de sugerir respecto a ciertas realidades, estas muy palpables. Vemos, a lo largo de la película, cómo los pobladores de la desafortunada localidad norteamericana atacada por esta horda de tomates pasan de un estado de convivencia pasiva con la plaga- ¿nueva normalidad?- a un estado de rebelión y empoderamiento ante la situación. Y es que la película, además de ofrecer al público un irónico retrato de una sociedad adormecida en su cotidianidad, es una interesante reflexión respecto a los verdaderos alcances del cine de terror. En una época donde muy poco, o nada, asusta- recordemos para eso la revolucionaria escena de la ducha en Psycho (1960), que cambió los paradigmas del público ante lo que es chocante en un film- los objetos de miedo pueden ser revalorizados a través de la burla. Si la película no va a, precisamente, asustar, pues se servirá del humor para transmitir su mensaje.

Y dicho mensaje, justamente, pasa por un ataque frontal, una cachetada bien colocada, a todo lo considerado “establishment”. No solo al gobierno, sino, también, al entretenimiento y a la prensa. Es particularmente memorable una escena en la que un reportero interroga a la esposa de una víctima mortal de los tomates asesinos, acosándola con preguntas que nada tienen que ver con la situación, como, por ejemplo, si planea volver a casarse, y cuándo. Y esto no es gratuito: la hipérbole sirve para ayudar al espectador a tomar un poco más de consciencia respecto a su propia realidad, donde funcionarios corruptos, medios sensacionalistas y plagas letales hacen de las suyas. Dentro de lo descabellado de la propuesta del film de DeBello, encontramos una lúcida dimensión realista, que interpela al espectador y lo lleva a hacerse preguntas. Así como el llamado “buen cine”.